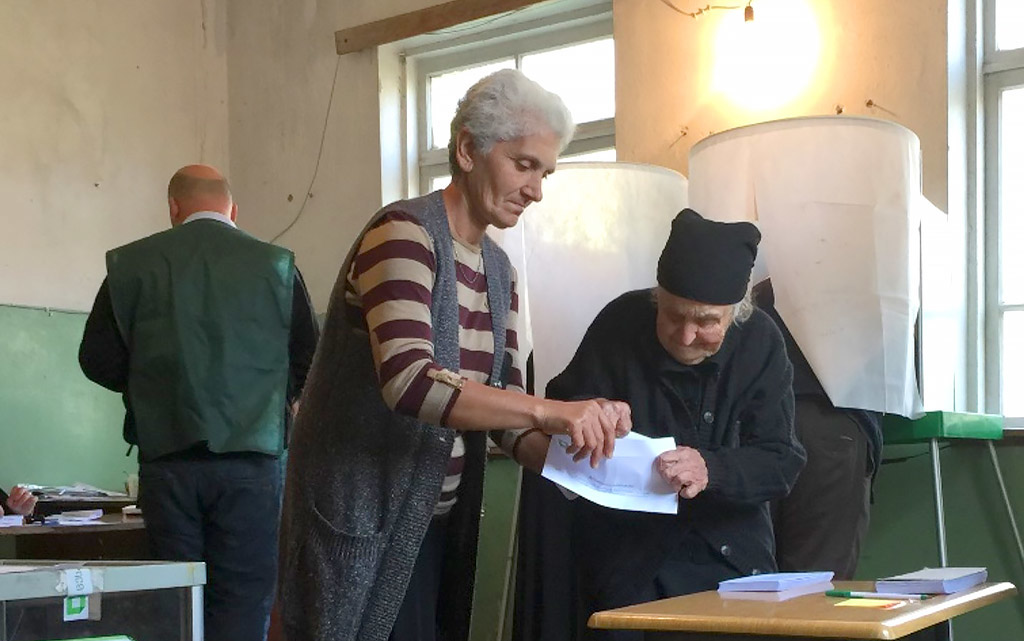

Rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Um die demokratische Resilienz zu stärken, ist ein solider und ausgleichender institutioneller Rahmen unerlässlich. Dies setzt ein wirksames Gegengewicht voraus, sei es auf formeller Ebene (Exekutive, Legislative und Judikative) oder auf informeller Ebene (politische Parteien, Medien und Zivilgesellschaft). Diese Institutionen kontrollieren sich gegenseitig und wirken Machtmissbrauch entgegen.